Il lattosio rappresenta il principale zucchero del latte di quasi tutti i mammiferi; perciò il latte e i suoi derivati sono i prodotti in cui è maggiormente presente. Il lattosio viene assimilato dall’organismo grazie all’intervento della lattasi, un enzima situato a livello dei microvilli dell’intestino tenue. Questo enzima è deputato alla scissione del lattosio dei due zuccheri che lo compongono, glucosio e galattosio, affinché possano essere assorbiti.

L’ipolattasia: cos’è, come si divide e cosa causa

Quando l’attività della lattasi non è sufficiente a digerire il lattosio introdotto con l’alimentazione, si parla di ipolattasia, una condizione che determina un malassorbimento del lattosio. L’ipolattasia è presente in tre diverse forme: congenita, primaria e secondaria. L’ipolattasia congenita è una rara condizione che si manifesta con disturbi intestinali sin dalla prima assunzione di latte da parte del neonato, persiste per tutta la vita e impone la completa esclusione delle fonti di lattosio dall’alimentazione.

L’ipolattasia primaria, è caratterizzata dalla riduzione progressiva dei livelli di lattasi nelle cellule dell’intestino e la sua insorgenza è correlata all’età, in quanto i livelli dell’enzima sono più alti alla nascita e diminuiscono dopo lo svezzamento. Tuttavia, alcune volte, la sua manifestazione avviene solo in età avanzata (dai 65 anni in su).

L’ipolattasia secondaria è una condizione transitoria causata da un danno della mucosa dell’intestino tenue che causa una temporanea carenza della lattasi. Patologie dell’intestino tenue come celiachia, gastroenterite e Morbo di Crohn, nonché infezioni batteriche e virali, sono in grado di provocare una carenza della lattasi con comparsa di una sintomatologia simile a quelli dell’ipolattasia primaria.

In caso di ipolattaisa, il lattosio presente negli alimenti viene digerito e assimilato solo in parte a livello dell’intestino tenue, mentre la rimanenza raggiunge il colon, parte dell’intestino non in grado di assorbire gli zuccheri. Qui il lattosio viene fermentato, con la possibile comparsa di vari sintomi di cui i più frequenti sono quelli intestinali (meteorismo, gonfiore, dolore addominale e diarrea, ma anche stitichezza).

Dunque in caso di ipolattasia vi è l’incapacità da parte dell’organismo di digerire completamente il lattosio introdotto con l’alimentazione, condizione definita come malassorbimento al lattosio. Mentre quando vi è la comparsa della sintomatologia, derivante dalla incompleta digestione di questo zucchero, si parla di intolleranza al lattosio.

Ma attenzione: malassorbimento e intolleranza al lattosio non sempre coincidono, nel senso che si può essere malassorbenti senza essere intolleranti (quindi senza avere alcun sintomo). Infatti l’intolleranza si manifesta solo nel 30-50% dei malassorbenti. La comparsa della fastidiosa sintomatologia da intolleranza al lattosio è da associare innanzitutto a quanta lattasi viene prodotta a livello dell’intestino tenue, ma di notevole importanza sono anche:

- la quantità di lattosio introdotta con l’alimentazione, in quanto nel soggetto malassorbente maggiore è la quantità di lattosio ingerita e maggiore è il rischio di sviluppare i sintomi;

- il tempo di transito intestinale, in quanto è in grado di influenzare il tempo di contatto tra lattosio e lattasi a livello dell’intestino tenue.

- la composizione del pasto, in quanto in grado di influenzare il tempo di svuotamento dello stomaco.

- la sensibilità viscerale, differente tra individuo e individuo e variabile nel corso degli anni.

- la composizione della flora microbica del colon.

Malassorbimento al lattosio: che test fare per identificarlo?

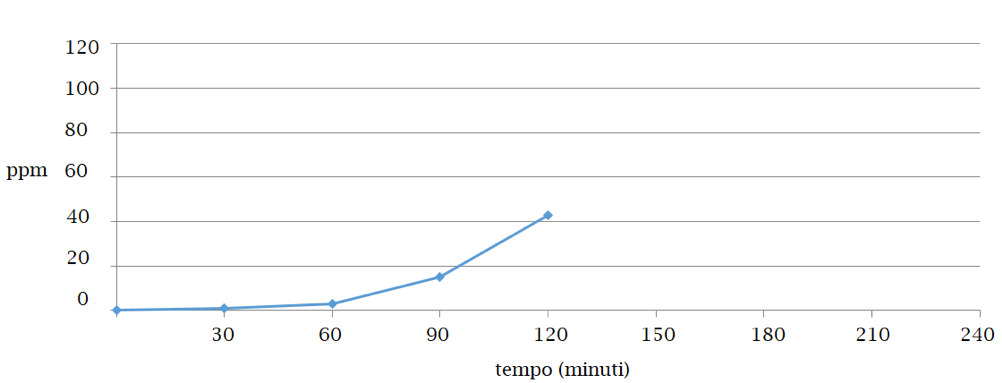

Attualmente gli unici test scientificamente validati per identificare questa diffusissima condizione sono il Breath Test al lattosio e il Test Genetico. Il primo non è infallibile e possono esistere sia falsi negativi che falsi positivi (meno frequenti); tuttavia, per la sua facilità di impiego e per la sua non invasività, risulta il test più utilizzato per la diagnosi di malassorbimento al lattosio. Mentre il Test Genetico rappresenta un test certo in quanto, tramite un prelievo di sangue, permette di ricercare nel DNA la specifica mutazione genica che causa la carenza della lattasi e, quindi, malassorbimento. Tuttavia, vi è da considerare che il Test Genetico indica se il soggetto avrà o non avrà una riduzione della lattasi, ma non dice quando. Inoltre, non può dare alcuna informazione sulla possibilità di sviluppare o meno un’ipolattasia secondaria, in quanto quest’ultima non è legata da fattori genetici ma secondaria ad altre problematiche.

Mentre con questi test è possibile rilevare la presenza di un malassorbimento di lattosio, non esiste un test ugualmente accurato per diagnosticare l’intolleranza a questo zucchero. Infatti spesso i soggetti non sono in grado di esprimere un giudizio fedele sulla dipendenza della sintomatologia dall’assunzione del lattosio.

Risultato positivo (ppm>20) per malassorbimento al lattosio tramite Breath Test all’idrogeno.

L’ipolattasia nel mondo

L’ipolattasia primaria è estremamente diffusa nella popolazione mondiale; tuttavia sono state rilevate sostanziali variazioni tra i diversi gruppi etnici, con una prevalenza molto bassa nelle popolazioni nel nord Europa (<5%), rispetto al sud Europa (70-80%) e il sud-est asiatico (quasi il 100%).

In Italia il deficit di lattasi interessa una buona percentuale della popolazione (40-50%) e, per quanto riguarda la Sardegna, circa l’85% dei sardi presenta il deficit di lattasi, rappresentando uno dei maggiori picchi dell’Europa.