Attualmente l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda un consumo massimo di sale pari a 5 g al giorno, corrispondenti a circa 2 g di sodio. Tuttavia i consumi da parte della popolazione italiana sono ben oltre questo limite, con una media giornaliera di assunzione di sale pari a 10,6 g negli uomini e 8,6 g nelle donne (fonte: SINU). Per questo motivo, e per i numerosi rischi associati all’eccessivo consumo di sale (a partire dall’ipertensione arteriosa e patologie cardiovascolari a essa correlata), da tempo ormai si cerca di sensibilizzare la popolazione verso una riduzione della sua assunzione.

L’assuefazione al sapore salato

Chi è abituato a salare abbondantemente le sue pietanze trova insipido e poco gradevole il cibo “al naturale”; questo perché le papille gustative si sono adattate a cibi molto saporiti e pare che, una volta ridotto il sale nell’alimento, questo non abbia più sapore.

Tuttavia è possibile riabituarsi a cibi meno salati semplicemente riducendo gradualmente il sale dalla propria dieta. È necessario qualche settimana affinché venga meno questa assuefazione, dopo di che si può notare come ciò che prima era di proprio gradimento diventa eccessivamente salato al palato e, alcune volte, persino fastidioso.

Dunque un po’ di pazienza e una riduzione graduale del sale aggiunto sono due utili consigli per cercare di perseguire questo obiettivo.

Le fonti nascoste di sale

Quando vi è la necessità di ridurre l’apporto di sodio nella propria dieta la prima cosa a cui si punta è quella di diminuire la quantità di sale aggiunto agli alimenti. Questo è sicuramente un ottimo inizio, tuttavia spesso non è sufficiente.

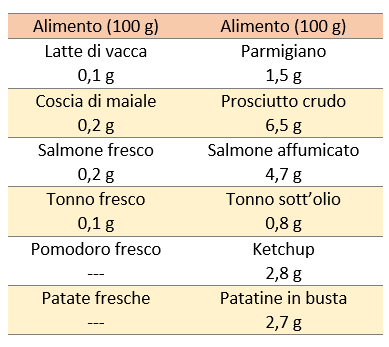

Infatti la quota di sale aggiunto agli alimenti costituisce circa il 36% del consumo giornaliero, che dunque influisce solo in parte sull’assunzione totale. La fonte maggiore di sale è invece rappresentata dal cosiddetto sale nascosto, che rappresenta circa il 64% dell’assunzione quotidiana. Importanti fonti di sale nascosto sono quasi tutti i cibi industriali, dai prodotti da forno (pane, fette biscottate, grissini, cracker, …) a quelli di derivazione animale (formaggi, affettati, wurstel, inscatolati, …). Generalmente in questi ultimi viene aggiunto sale all’alimento durante la lavorazione per questioni di conservazione e/o per il conferimento di maggiore sapidità al prodotto finale. Ciò comporta un notevole aumento del contenuto di sodio nel prodotto processato rispetto a quello fresco, al naturale.

A questi prodotti si aggiungono poi quelli utilizzati per aumentare il gusto delle pietanze, come i dadi da brodo, le salse e i mix di aromi. Tra le salse particolarmente salate si può citare sia il ketchup che la salsa di soia; in quest’ultima il sodio si trova legato al glutammato, formando così il glutammato monosodico, dai dibattuti effetti sulla salute e responsabile del cosiddetto sapore umami.

Infine, non sono da dimenticare tutti quei prodotti il cui elevato contenuto di sale è più che ovvio, visto la necessità di consumare abbondanti quantità d’acqua dopo la loro assunzione. Ne sono classici esempi le patatine e i popcorn in busta, le schiacciatine e, in generale, tutti quei prodotti facenti parte della categoria degli snack salati.

Sale o sodio? Attenzione all’etichetta degli alimenti

Ogni prodotto alimentare confezionato è fornito di una tabella nutrizionale dove viene indicata la composizione dell’alimento in termini di grassi, proteine e carboidrati; inoltre è sempre riportato anche il contenuto di sale (oppure di sodio).

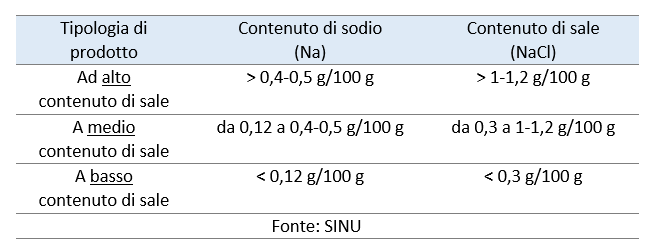

Ma come capire se un prodotto va più o meno bene in base al suo contenuto di sale o di sodio? Innanzitutto è possibile confrontare più prodotti uguali (per esempio, marche diverse di tonno in scatola) o comunque della stessa categoria (per esempio, categoria affettati: prosciutto cotto vs prosciutto crudo; categoria latticini: formaggio fresco vs formaggio stagionato, e così via). In tal modo è possibile farsi un’idea del quantitativo medio di sale di un prodotto e, in seguito, fare la scelta più adatta tra le varie marche presenti o indirizzarsi verso un alimento piuttosto che un altro. In secondo luogo è possibile fare riferimento a delle tabelle che forniscano una suddivisione orientativa degli alimenti in base a un basso, medio e alto contenuto di sale.

Infine, attenzione alle diciture poste nella confezione dell’alimento: “senza sale” non significa necessariamente che il prodotto sia privo di sodio. Infatti il sodio può essere presente non soltanto sotto forma di cloruro di sodio (il classico sale da cucina), ma anche sottoforma di numerosi additivi alimentari, spesso indicati con una sigla. E così si ha il glutammato monosodico (E621), il nitrito di sodio (E250) e il nitrato di sodio (E251), il solfato di sodio (E514), e così via. Queste sono fonti di sodio assunte generalmente inconsapevolmente dal consumatore, ma che vanno comunque tenute in considerazione in caso di dieta iposodica.

Le alternative al sale

Ridurre il sale dalla propria dieta non comporta la sua totale eliminazione (tranne casi particolari) ma, piuttosto, un’assunzione più moderata; tuttavia per alcune persone il cibo “al naturale” pare quasi immangiabile. In questo caso, oltre al graduale adattamento a sapori meno salati di cui ho parlato in precedenza, è possibile aiutarsi con spezie, erbe aromatiche, succo di limone e aceto per condire gli alimenti, dai sughi, ai secondi piatti ai contorni. Sarà dunque possibile provare vari gusti: sugo con salvia e una spolverata di noce moscata, pollo con curry, arista di maiale con aglio, pepe e origano, mix di trito di erbe eromatiche per la gratinatura del pesce, patate con zenzero e porro, insalata mista con aceto balsamico, e così via. In questo modo la presenza del sale nel prodotto finale risulta avere una importanza minore; mentre altre volte potrà apparire persino inutile e facilmente eliminabile, come nel caso dell’insalata.

Oggigiorno il grande consumo di alimenti trasformati ha portato ad assunzioni giornaliere di sale molto elevate, con consumi medi che arrivano fino a 12 g al giorno. Questa è senza dubbio una grande differenza se paragonata alla dieta dei nostri primi antenati, che apportava una quantità molto piccola di sale, cioè solo quella naturalmente presente negli alimenti forniti dalla natura.

Featured Image

Foto by Kaboompics .com from Pexels

Photo by Valeria Boltneva from Pexels